Manco dalle pagine del giornale da un po’ di tempo. Mi è venuto il blocco dello scrittore? In realtà, no: ho semplicemente avuto il Coronavirus

Di: Samuela Piccoli

LEGGI ANCHE: Tarcisio, che la terra ti sia lieve

Sapevo che, prima o poi, sarebbe potuto succedere. Il Coronavirus è appunto un virus, la cui diffusione è sempre più rapida; per questo, pur essendo stata attenta nei limiti delle mie capacità umane, visto che non ho superpoteri per evitarlo, sapevo che avrei potuto prenderlo.

“Ho la febbre”

La mattina dell’11 marzo, mio marito si è svegliato e mi ha guardato con terrore: “Ho la febbre”. Il mio primo pensiero è stato: “Ecco, ci siamo. Comincia il nostro ‘calvario’, il nostro periodo di reclusione”. Siamo corsi tutti a fare il tampone, ma l’unico a risultare positivo è stato lui. Che fortuna, si potrebbe pensare. E forse sarebbe stato così, se io nel frattempo non avessi dovuto gestire due piccole pesti, tra i due e i quattro anni, nel pieno delle loro facoltà ed energie.

L’infermiera del centro tamponi mi ha guardata dritta negli occhi e mi ha detto: “Niente panico: per tanti è solo un’influenza, quindi non si lasci prendere dallo sconforto”. Ho deciso che avrei affrontato gli eventi man mano che si fossero affacciati alla soglia. Il primo giorno è stato molto impegnativo: la mia dolce metà si è chiusa in una stanza, mentre io ho gestito la casa e i bimbi. Avete presente Desperate Housewives? Ecco, mi sentivo proprio così. I giorni seguenti non sono andati molto meglio: lui rinchiuso, io in preda ad “attacchi isterici”. Fortunatamente, siamo circondati da familiari e amici che, vivendo vicino a casa nostra, si sono davvero dati da fare per noi.

“Sono positiva anch’io. Ho preso il Coronavirus”

Dormire sul divano non è affatto comodo. I primi giorni, mi sono svegliata con un gran torcicollo: pensavo che, prima della fine del lungo periodo di quarantena, avrei preso le sembianze del Gobbo di Notre Dame, versione Notre Dame de Paris di Cocciante. Tuttavia, dopo tre giorni ho cominciato ad avere mal di gola – o il “raspeghìn”, come si dice in dialetto veneto; un pizzicore alla gola – e sono dunque tornata a fare il tampone. Ero positiva anch’io, avevo preso il Coronavirus.

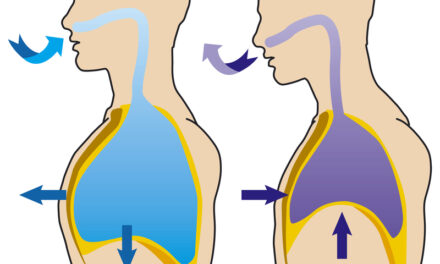

Una buona notizia c’era: avremmo potuto occuparci entrambi dei bimbi, visto che mio marito si stava riprendendo benissimo, senza troppe conseguenze. In effetti, febbre, mal di testa e qualche dolore muscolare erano durati solo un paio di giorni. Soprattutto, io avrei finalmente dormito nel mio letto comodo. Però, dopo una settimana circa, la mia saturazione ha cominciato a scendere. Secondo i parametri dei medici, era arrivata al limite. La dottoressa mi ha prescritto antibiotici e cortisone. Mi sentivo un peso sul petto, non avevo energie. Era come se avessi un febbrone da cavallo, di fatto senza avere la febbre.

Perciò, la palla della gestione della casa e dei bambini è passata a mio marito, che nel mentre doveva anche lavorare in smart working. Parliamoci chiaro: chi pensa che si possa essere produttivi dovendo organizzare anche le giornate dei piccoli o è un folle o non ha figli. I giorni scorrevano tutti uguali e non avevamo la minima idea di quanto tempo sarebbe passato prima di negativizzarci.

Il prezioso aiuto della comunità

Nel frattempo, avevamo bisogno di medicinali, generi alimentari, pannolini e chi più ne ha più ne metta. Senza l’aiuto dei nostri genitori, parenti e amici, non ce l’avremmo fatta a livello pratico.

La comunità, in tal senso, è stata un aiuto prezioso. Tantissime persone si sono fatte in quattro per noi: chi ci portava le brioches per risollevarci il morale, chi andava a far la spesa o in farmacia, chi ci forniva libri e orpelli per far passare il tempo. Per non parlare del medico di base, della pediatra e della farmacista del nostro paese (spesso, si affacciava al cancello per portarci le medicine richieste e per sapere come stessimo), davvero molto presenti e attenti alle nostre esigenze.

Mi sono sempre chiesta come avremmo potuto gestire due figli così piccoli, se fossimo stati entrambi talmente male da essere costretti a rimanere a letto. Ancora oggi, in merito, non ho risposte. Bisogna rispettare la quarantena, ma tutto il resto, mi pare, è lasciato al caso. Il SISP non ci ha mai chiamati, se non dopo 15 giorni dalla ricezione del “benedetto” tampone negativo che ci ha liberati dalla “prigionia”. Tra l’altro, era talmente indietro con la registrazione dei guariti (circa 2000 pazienti) da trovarsi in una gran confusione. Per loro, noi eravamo ancora positivi dopo quasi tre settimane dalla guarigione. Il che mi spinge a credere che i dati forniti dai media non siano poi così accurati.

Ho nominato la parola “prigionia” perché, a livello psicologico, l’ho vissuta come tale. I reali sintomi, non così severi per giunta, sono durati circa una decina di giorni; per il resto, si è trattato di attendere che il tampone fosse finalmente negativo – dopo quasi 21 giorni – senza sapere quando lo sarebbe diventato e per quanto tempo ancora avremmo dovuto dipendere dagli altri.

Il post-Coronavirus: ritorno alla normalità

Questa pandemia non ha giovato alla psiche delle persone. Una mia conoscente, domenica, mi ha confessato che, pur essendo stata vaccinata, tende ad aver paura delle persone e a tenerle a debita distanza. Ecco, il virus ha creato un distacco enorme tra gli esseri umani, e il mio timore più grande è che tale distacco non possa più essere colmato.

Il Professor Galli sostiene che si deve tenere ancora tutto chiuso, perché “non si scende a patti con il virus”; al contrario, un medico del policlinico Gemelli sostiene che “bisogna tener anche conto della stanchezza psicologica delle persone”.

Sembra un problema secondario, una questione marginale, ma non lo è affatto. E intanto, un altro poveraccio, oggi, si è gettato sotto un treno sulla linea Firenze-Roma. Certo, io a patti col virus scendo: mi vaccino e, nel frattempo, vivo, sempre nel rispetto delle regole. Ma ciò non toglie che non si possa viver malati per morire sani.